「当社では扱えません」「成年後見人が必要です」

と言われて困っていませんか?

本当に売れないのか実績に基づき判断いたします。

売却に必要な書類作成や手続きは

全てお任せください!

判断能力がない法律行為は

無効となる?

民法第3条の2には「法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は無効とする」と規定されています。

法律行為とは当事者がその意思に基づいて一定の効果の発生を求めて行う行為を言います。 ここでは不動産の売買契約、賃貸借契約などの「契約」がその代表例です。

意思能力とは自己の行為の結果を認識できる能力をいいます。不動産の売却に当てはめますと

①売買契約によって不動産の所有権は買主のものになり

②売却の結果、売買代金を受け取る。

この2点を認識できているかと言うことができます。

裁判所においても「意思能力の有無は問題となる個々の法律行為ごとに、その難易、重大性などを考慮して、行為の結果を正しく認識できていたかどうかということを中心に判断」されるべきであるとされています。

(平成17年9月29日東京地裁判決)

判断能力の有無は

「いつ」「誰が」「どのように」

決めるのか?

結論からいいますと、判断能力の有無の判定方法は法律上明確に決まっているわけではない。

判定テストの様なもので、一定数値以上なら判断能力が「あり」で以下なら「なし」とはならないのです。それは意思能力の有無の基準が画一的・形式的なものではなく、プラモデルを買う売買契約の意思表示と親から相続した不動産に抵当権を設定する意思表示とはレベルが違うからです。

「いつ」判断能力を決めるのか・・・

これは民法3条の2に定めてあるように、「法律行為の当事者が意思表示をしたとき」に判断能力が必要ということになります。

「誰が」判断能力を決めるのか・・・

誰が決めるかについては明確に法律で定まっていません。現実には誰かが「判断能力の有無」を判断して、話を進めていくしかありません。

判断能力の有無について争いとなり裁判となった場合、最終的には「裁判官」が判決を下すことになります。ところが、全てのケースで争いが起こるわけではありませんし、法律行為を行う前に裁判官が決めてくれることもありません。

裁判によって決定されるのは、法律行為をした「後」にトラブルとなった場合ですので、やはり誰かが判断能力の有無を判定しなければなりません。

では「医師」の判断はどうでしょう、診断書や病院、看護施設の記録などは強力な判断材 料になります。先述の裁判でも証拠となり得ます。

ところが、必ずしも医学的に判断能力が「無」とされても、法律上も判断能力が「無」となるわけではありません。医師に認知症や要介護の診断がされたからといって、「法律上」

一律に判断能力がないとは必ずしも言えないのです。

「どのように」判断能力の有無を決めるのか・・・

これには各団体が高齢化が急速に進むなか、いろいろと対応策が検討されていますが、確定した方法はありません。「個々の法律行為ごとに」判断することになります。不動産の売却において考慮すべきは次の3点とされています。

①売却を行うに至った経緯・動機

②売却を行う際の本人の状態

③売却によって不動産を失う代わりに代金を得ることの理解。

この3点を取引関係者が確認して、判断することになります。

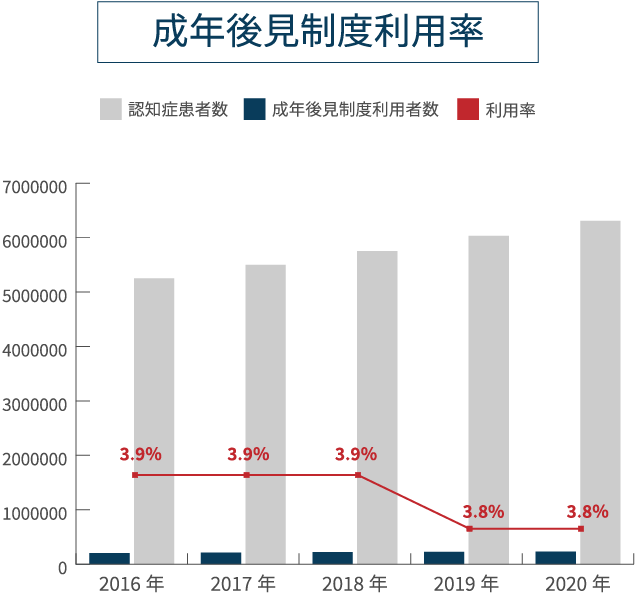

成年後見制度の利用率は

わずか3.8%

65歳以上の認知症患者の成年後見制度利用率は、2020年時点で約3.8%です。これは、厚生労働省の推計によると2020年に約631万人いた認知症患者のうち、裁判所の調査によると2020年末時点で約23万3000人だった成年後見制度の利用者の割合に相当します。

過去5年間の推移を見ると、成年後見制度の利用者数は毎年増加していますが、認知症患者数に対する割合はほとんど変化していません。2016年から2020年までの利用率は以下の表のようになっています。

成年後見制度の利用率が3.8%と少ない理由としては、後見人による財産の不正利用や患者がお亡くなりになるか、回復するまで続く報酬負担、いったん制度を利用すると停止ができないこと、財産の使途が限定的であることなどが挙げられます。

また法定後見人の思いやりや配慮がない対応にご家族が傷付けられることも少なくない様です。

成年後見制度の利用率が低いということは、利用せずにすむ方法があるということではないでしょうか? 成年後見制度は、利用するしかない人と利用しなくても他の方法がある人に分かれると思います。

買取サービスの流れ

まとめ

当社には認知症の方が所有する不動産について親族の方から多くの相談があります。

不動産の売却が認知症を原因として無効となるかどうかは裁判で決まります。逆をいえば裁判になるような問題やトラブルが無ければ、無効になることはないのです。

認知症患者ご本人に不利益がなく、相続人となる親族間で不公平もなければ、不動産を売却した後に成年後見の申立てがされても、成年後見人はその売却行為を追認すると予想されます。

当社の買取サービスは認知症の進み具合によって相続人となる親族全員の意見が一致しているかを確認させて頂く場合がございます。

高齢化の進展に伴い不動産に関する様々な困りごとが噴出しています。相談の中には悪質業者にダマされている事案もあります。

当社は違法な事をお勧めする訳ではありません。常に「自分自身がお客様と同じ立場ならどうするか」を専門知識だけでなく、感情面でも寄り添い、解決策を見出していきたいと思っております。

よくある質問

- 認知症不動産の買取には

何が必要ですか? - 認知症患者様の状況によって違いがありますが、

①後見人登記がされていない証明書

②ご本人様の戸籍謄本

③推定相続人全員の売却に関する同意と印鑑証明書

④司法書士や弁護士との面談

などが必要になります。

- 安く買いたたかれないですか?

- 買取査定額は公的データと不動産鑑定会社調査価格など客観的な評価方法を採用しておりますのでご安心ください。売却額が安すぎると、そもそもの判断能力が疑われかねません。

- 不動産を現金化するのに、

どれくらいの時間が必要ですか? - ご相談頂いてから、取引関係者皆様のご協力を頂けましたら、最短2週間で現金化が可能です。

※お客様にご提供いただいた個人情報は不動産の売買・代理・仲介、その他付帯する事業のためプレミアホーム株式会社において利用させて頂きます。

所属:(公社)全日本不動産協会会員/(公社)不動産保証協会会員/兵庫県知事(1)第204530号(公社)近畿地区不動産公正取引協議会会員/兵庫県土地家屋調査士会会員(2533号)